路基施工技术(五)

2B311016路基排水设施施工

路基工程施工前应做好原地面临时排水设施,并与永久排水设施相结合。当地下水位较高时,应采取疏导、堵截、隔离等工程措施。

一、路基排水分类

根据水源的不同,影响路基路面的水流分为地面水和地下水两大类,所以路基排水工程分为地面排水及地下排水两大类。

1.地面排水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽、拦水带、蒸发池等设施。其作用是将可能停滞在路基范围内的地面水迅速排除,防止路基范围内的地面水流入路基内。

2.地下排水设施有排水沟、暗沟(管)、渗沟、渗井、检查井等。其作用是将路基范围内的地下水位降低或拦截地下水并将其排出路基范围以外。

二、路基地面排水设施的施工要点

1.边沟

(1)边沟设置于挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方地段。

(2) 边沟沟底纵坡应衔接平顺。

(3)土质地段的边沟纵坡大于3%时应采取加固措施。

(4)路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟。

2.截水沟

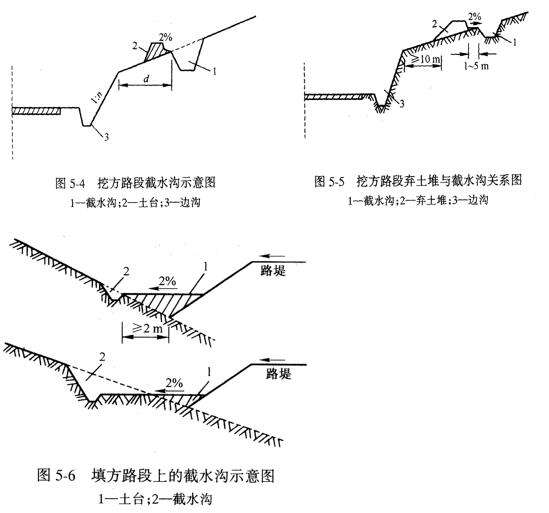

(1)截水沟应根据地形条件及汇水面积等进行设置。挖方路基的重顶截水沟应设置在 坡口5m以外,并宜结合地形进行布设。填方路基上侧的路堤截水沟距填方坡脚的距离, 应不小于2m。

(2)截水沟应先施工,与其他排水设施应衔接平顺。

(3)截水沟设置时主要考虑位置。截水沟应根据地形条件及汇水面积等进行设置。挖方路基堑顶截水沟应离开坡口5m以外,并宜结合地形进行布设,山坡上路堤的截水沟离开路堤坡脚至少2.0m。

(4)截水沟的水流应排至路界之外,选择适当的地点作出水口,将水引至山坡侧的自然沟中 或桥涵进水口,截水沟必须有牢靠的出水口,必要时须设置排水沟、跌水或急流槽。

(5)截水沟应进行严密的防渗和加固处理。

3.排水沟

(1)将边沟、截水沟、取(弃)土场和路基附近低洼处汇集的水引向路基以外时,应设置排水沟。

(2)排水沟线形要平顺,尽可能采用直线形,转弯处宜为弧线形,其半径不宜小于10m,排水沟长度根据实际需要而定,通常不宜超过500m。

(3)排水沟断面形式应结合地形、地质条件确定,沟底纵坡不宜小于0.3% ,与其他排 水设施的连接应顺畅。

(4)排水沟的出水口,应设置跌水和急流槽将水流引出路基或引入排水系统。

4.跌水与急流槽

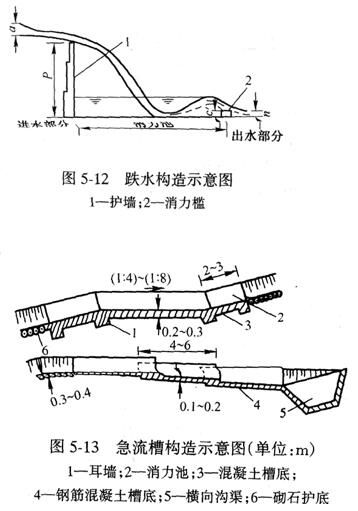

(1)水流通过坡度大于10% ,水头高差大于1.0m的陡坡地段,或特殊陡坎地段时, 宜设置跌水或急流槽。跌水和急流槽应采取加固措施。

(2)急流槽片石砌缝应不大于40mm,砂浆饱满,槽底表面粗糙。

(3)急流槽分节长度宜为5----10m,接头处应用防水材料填缝。混凝土预制块急流槽,分节长度宜为2.5-5.0m,接头采用榫接。

(4)急流槽底的纵坡应与地形相结合,进水口应予防护加固,出水口应采取消能措施, 防止冲刷。

5.蒸发池

(1)气候干旱且排水困难地段,可利用沿线的取土坑或专门设置蒸发池。

三、路基地下水排水设施的施工要点

1.暗沟(管)

(1)暗沟(管)用于排除泉水或地下集中水流。

(2)沟底必须埋入不透水层内,沟壁最低一排渗水孔应高出沟底至少200mm。

(3)暗沟设在路基旁侧时,宜沿路线方向布置;设在低洼地带或天然沟谷处时,宜顺山坡的沟谷走向布置。沟底纵坡应大于0.5% ,出水口处应加大纵坡,并高出地表排水沟常水位200mm以上。

(4)寒冷地区的暗沟应做好防冻保温处理,出口处也应进行防冻保温处理,坡度宜大于5%。

(5)暗沟采用混凝土或浆砌片石砌筑时,在沟壁与含水层接触面以上高度,应设置一排或多排向沟中倾斜的渗水孔,沟壁外侧应填筑粗粒透水性材料或土工合成材料形成反滤 层。沿沟槽底每隔10~15m或在软硬岩层分界处应设置沉降缝和伸缩缝。

(6)暗沟顶面必须设置混凝土盖板或石料盖板,板顶上填土厚度应大于500mm。

2.渗沟

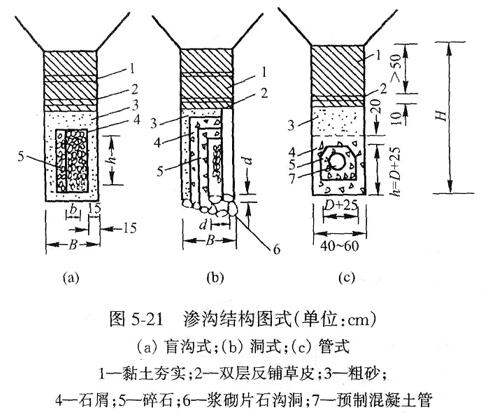

(1)渗沟及渗井用于降低地下水位或拦截地下水。当地下水埋藏浅或无固定含水层时, 宜采用渗沟。

(2)各类渗沟均应设置排水层、反滤层和封闭层。

(3)填石渗沟石料应洁净、坚硬、不易风化。砂宜采用中砂,含泥量应小于2%,严禁用粉砂、细砂。渗水材料的顶面(指封闭层以下)不得低于原地下水位。当用于排除层间水时,渗沟底部应埋置在最下面的不透水层。在冰冻地区,渗沟埋置深度不得小于当地最小冻结深度。填石渗沟纵坡不宜小于1%。出水口底面标高应高出渗沟外最高水 位200mm。

(4) 管式渗沟适用于地下水引水较长、流量较大的地区。管式渗沟长度大于100m时,应在其末端设置疏通井,并设横向泄水管,分段排除 地下水。泄水孔应在管壁上交错布置,间距不宜大于200mm。渗沟顶标高应高于地下水 位。管节宜用承插式柔性接头连接。

( 5 )洞式渗沟适用于地下水流量较大的地段。洞式渗沟填料顶面宜高于地下水位。洞式渗沟顶部必须设置封闭层,厚度应大于 500mm 。

( 6 )边坡渗沟的基底应设置在潮湿土层以下的干燥地层内,阶梯式泄水坡坡度宜为 2 %一 4 % ,基底应铺砌防渗。沟壁应设反滤层,其余部分用透水性材料填充。

( 11 )渗沟宜从下游向上游开挖,开挖作业面应根据土质选用合理的支撑形式,并应随挖随支撑、及时回填,不可暴露太久。支撑渗沟应分段间隔开挖。

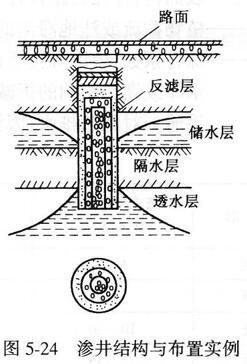

3.渗井

(1)渗井用于降低地下水位或拦截地下水。当地下水埋藏较深或有固定含水层时, 宜采用渗井。

(2)填充料含泥量应小于5%,按单一粒径分层填筑,不得将粗细材料混杂填塞。下层 透水层范围内宜填碎石或卵石,上层不透水范围内宜填砂或砾石。井壁与填充料之间应设 反滤层。

(3)渗井顶部四周用黏土填筑围护,井顶应加盖封闭。

4.检查、疏通井

(1)深而长的暗沟(管)、渗沟及渗水隧洞,在直线段每隔一定距离及平面转弯、纵坡变坡点等处,宜设置检查、疏通井。

(2)检查井内应设检查梯,井口应设井盖

(3)检查井一般采用圆形。

2B311017 路基改建施工

一、路基加宽施工要求

( 1 )应按设计拆除老路路缘石、旧路肩、边坡防护、边沟及原有构造物的翼墙或护墙等。

( 2 )施工前应截断流向拓宽作业区的水源,开挖临时排水沟,保证施工期间排水通畅。

( 3 )拓宽部分路堤的地基处理应按设计和规范处理。

( 4 )老路堤与新路堤交界的坡面挖除清理的法向厚度不宜小于0.3m ,然后从老路堤坡脚向上按设计要求挖设台阶;老路堤高度小于 2m 时,老路堤坡面处理后,可直接填筑新路堤。严禁将边坡清挖物作为新路堤填料。

( 5 )拓宽部分的路堤采用非透水性填料时,应在地基表面按设计铺设垫层,垫层材料一般为砂砾或碎石,含泥量不大于 5 %。

( 6 )拓宽路堤的填料宜选用与老路堤相同的填料,或者选用水稳性较好的砂砾、碎石等填料。

( 7 )当加宽拼接宽度小于0.75m 时,可采取超宽填筑或翻挖原有路基等工程措施。

二、路基加高施工技术要点

( l )改建中加高路基,首先用铲运机将边坡的表层去掉,去掉边坡内有砂、碎石、砾石及其他与土的物理特性不符的材料。然后再分层填筑到要求的宽度和高度。

( 2 )当路基加高的数值略大于路面的设计厚度时,将旧路面挖去,用其旧石料来加固路肩和路基上层的填料。

( 3 )如果路基内 0.5 m(教材是0.5mm,应改正)以下的高塑性石灰石颗粒超过20%一30%时,最好掺进20%一25%的砂,并在路基全宽上拌匀和压实。对于旧路路面的碎石材料,再加进一些本地的低活性粘结料(如粉煤灰、石灰、炉渣、水泥灰、天然沥青砂等),可作为路面的垫层。

( 4 )旧路槽恢复完之后必须整形,做成不小于4%的双面横坡,然后再分层填筑,达到设计高程。为了确保压实度,使之与经过长期营运的旧路基相适应,每层填土的厚度应比规范小10%一20%左右。

三、新旧路基连接部处治技术要点

( 1 )清除地表植物、有机土、种植土及不符合强度要求的原土后按规定进行压实,并进行密实度检验,使之符合施工验收规范及检评标准。

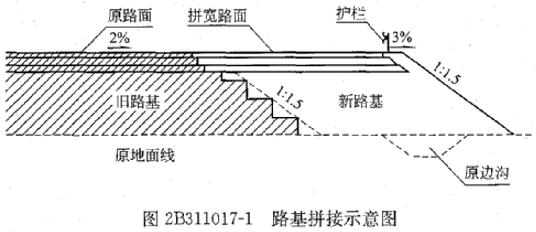

( 2 )严格按照施工规范中对新老路基衔接的要求开挖台阶(如图 2B311017 一 1 所示),更利于新老路基的结合。在部分填方较高的路段应采取逐步开挖的方式施工,同时做好排水与安全防护工作。

( 3 )如果原有路肩质量较差,达不到设计要求,则应将土路肩翻晒或掺灰重新碾压,以达到质量要求。可以采用修建试验路来改进路基开挖台阶的方案,即由从土路肩开始下挖台阶,改为从硬路肩开始下挖台阶。

( 4 )严格控制新老路基结合带的压实度,对新老路基结合带(大型压路机的压实施工死角)用打夯机分薄层填筑压实,必要时可采用冲击碾加强压实。

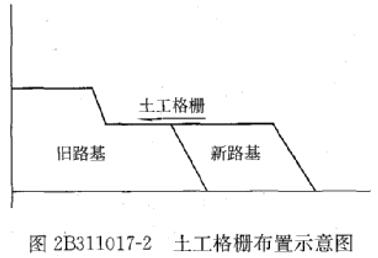

( 5 )在路槽纵向开挖的台阶上铺设跨施工缝的土工格栅,以加强新老路基的横向联系,减少裂缝反射。土工格栅的宽度不宜小于 2m ,且跨在老路基一侧的格栅宽度宜为其总宽度的 1/3一1/2 , 如图 2B311017一2所示。

( 6 )在路堑深小于 2m 的路堑时,先将边坡的种植土挖去。当路堑深大于 6m 时,先填平边沟并压实,然后从边坡上方切土运走,逐次下移,最后底部开始处理边坡,并对加宽的土基路肩进行加固处理。

四、地基处治与路基填料

1 .低路堤地基处治

对于低路堤,当地基土不是十分软弱时,新拓宽段地基部分可以按一般路基进行填筑,必要时可进行换填和加固。在路基填筑时如有必要可铺设土工或格栅土工布,以加强路基的整体强度及板体作用,防止路基不均匀沉降而产生反射裂缝。

2 .高路堤地基处治

高路堤拓宽部分地基必须讲行特殊处理。如果高路堤拓宽部分为软土地基,就应采取措施加强处治。在高路堤的处治过程中,不宜单独采用只适合于浅层处治以及路基填土较低等情况的换填砂石或加固土处治。

3 .新路基填料

采用粉煤灰、石灰等轻质填料填筑的路堤,不仅可以降低新路堤的自重,减小路堤的压缩变形,而且还可以提高新路堤的强度和刚度,减小路基在行车荷载作用下的塑性累积变形。轻质填料路堤同时起到了减小新旧路基间刚度差异和不均匀沉降的作用,从理论和工程实践分析,是旧路加宽方案中较为理想的一种措施。